今回は、RSIについて解説していきます。

RSIといえばオシレーター系のインジケーターとしても代表的なものであり、多くのトレーダーにも使用されています。

一般的に使い方としては、売られすぎ買われすぎを見極め、逆張り的に使用するものだと思いますが、なかなか上手く機能させられないという人も多いのではないでしょうか。

今回は、その辺の使い方も含めRSIについて深堀していきます。

目次

RSIとは?

RSIは1987年にJ・ウェルズ・ワイルダー・Jrによって考案されました。

RSIとは、Relative Strength Indexの頭文字からその名がつけられていますが、直訳すると「相対力指数」という意味になります。

簡単に言えば、現在の価格が相対的に買われているのか売られているのかを表すものです。

オシレーター系のインジケーターでは主に、一定期間における市場の水準の買われ過ぎや売られすぎを察知しますが、RSIはこれを価格の上げ幅と下げ幅に着目し、上下動の力関係を示します。

RSIは、買われすぎ売られすぎを察知するということなので、前提として平均回帰性があることに基づいています。

平均回帰性とは、いったん大きく上振れ(下振れ)した相場が平均値へと戻ろうとする性質のことです。

これを統計的に処理した場合に、70%以上、30%以下というポイントが買われすぎ売られすぎという水準になります。

RSIの一般的な活用方法である「70%を超えると買われすぎだから売り」「30%を下回ったら売られすぎだから買い」という逆張り戦略は、一見すると非常に単純な発想のようにも見えますが、統計的にも複数の角度からはじき出された精巧な手法であるといえます。

その一方で、この戦略を機械的に使用していくと上手く機能しないのも事実です。そこで、次に有効な活用方法や初心者が陥りやすい落とし穴、ダマシへの対策について説明します。

一般的な使い方(逆張り)

RSIの計算式はこのようになります。

一定期間の変動幅(上昇・下落)のうち、上昇幅が何割を占めているかということを算出し、その割合が70%を超えているのか、30%を下回っているのかを一つに基準にするのが一般的です。

使用方法としては、70%を超えて買われ過ぎの水準に達した後にそれを割り込む場面で売りを、30%を下回り売られ過ぎの水準に達した後にそれを突破する場面で買いを選択するというのが一般的です。

先ほど述べたように、市場の値動きには平均回帰性があるので、買われ過ぎや売られ過ぎといった水準が存在し、そこから平均の水準に戻ってくること、そしてその水準を行き来する割り合いが高いということは明らかです。

ですから、70%や30%という水準に着目して仕掛けるというのも一つの正解ですが、それだけに注目してしまうと理解不足になってしまいます。

テクニカル指標を活用する際には、一般的な使い方が本当に通用するのか一度立ち止まって考えて、少し見方を広げようとすることが大切です。

50%という水準に注目(順張り)

RSIは、買われ過ぎや売られ過ぎが注目されますが、買いと売りの勢力が転換する分岐点である50%も注目すべき水準です。

単純に50%以上をキープしていれば上昇トレンド、50%以下は下落トレンドと見ることができる場面が多くあります。

70%や30%という水準ばかりを見ているとこのことに気づかないばかりか、ダマシにはまってしまうこともあります。

50%という水準を理解していれば、まだトレンド継続中である可能性は高いと認識できるのに、70%や30%という水準ばかり見ているとダマシにはまってしまいます。

私としては70%から割り込んだ、30%を超えて来たといことをエントリーのサインとしてではなく、トレンドが一旦調整局面に入る可能性があるという見方をするのがベターではないかと思います。

もし、エントリーのサインとしても活用したいという場合は、チャートの形や他のインジケーターと組み合わせるのがおススメです。

ダイバージェンス

ダイバージェンスは、価格と指標が逆行する現象です。

RSIのダイバージェンスの場合、上昇トレンドの時に価格は上昇しているのに、RSIは天井圏から下落に転じ始めている時は、上昇トレンドの終焉を示唆しています。

また下落トレンドでは、価格は下落しているのにRSIは底値圏から上昇に転じ始めている時は、下落トレンドの終焉を示唆します。

このようなトレンドの転換を示唆してくれるのがダイバージェンスで、それを売買シグナルとして活用するのも選択肢としてはアリです。ただ、それではRSIのダイバージェンスへの理解としては全く足りないのです。

ダイバージェンスは逆行現象で、それが現れたらトレンドが転換するいった単純なものではなく、上昇や下落の「勢い」が衰えたことを示すものだと思った方が賢明です。

繰り返しになりますが、RSIは一定期間の上げ幅と下げ幅に注目して、買いと売りのどちらが強いかを判断しています。

上昇トレンドなら当然買い方が強いわけですから、50%をより上を推移し、それでもさらに強いなら70%以上の水準に入ります。下落トレンドなら、50%より下を推移し、それでも下落の勢いが強まるなら30%以下の水準に入るわけです。

ということは、上昇トレンド継続中で、たとえ価格が上昇していても、その上昇の勢い、つまり上げ幅がピークよりも狭まっていれば、RSIは当然下を向きます。下落トレンドも同じで、価格は落ちても下落幅が狭くなればRSIは上を向くことになります。

ここで、立ち止まって考えてほしいのですが、基本的にトレンドとは、価格が上昇しているのか、下落しているのか、それとも横ばいなのかを判断するもので、値幅という発想はありません。

一方、RSIは値幅で算出されるので、価格がトレンドに沿った値動きをしていてもダイバージェンスが発生してしまいます。

以上のRSIの特性から、ダイバージェンスが発生したとしてもトレンド転換だと飛びつくのは少し気が早いというのがわかると思います。

RSIにおけるダイバージェンスは、上昇や下落の「勢い」が衰えたことを示すものだと考えた方が良いのではないでしょうか。

RSIにおけるトレンドラインブレイク

また、RSIの少し変わった使い方として、RSI自体にトレンドラインを引くというものがあります。

これはローソク足に引くトレンドラインとセットで使うのですが、ローソク足のトレンドラインブレイクより少し早くRSIの方がブレイクするという特長があります。

つまり、RSIのブレイクを確認してから、ローソク足のブレイクでエントリーすることによりダマシを回避できる確率が高まるというわけです。

ただ、このRSIのトレンドラインブレイクは、ローソク足の形状にも注意を払う必要があります。

その形状というのは、ローソク足の陽線と陰線が重なり合うような動き(オーバーラップ)をする調整の波形であるということです。

このようなローソク足とRSIにトレンドラインを引いたときに、ブレイクの成功率が上がります。

最初のうちはこのオーバーラップの見極めが以外と難しいかもしれませんが、トレンドラインブレイクのダマシに悩んでいる方には参考になるんじゃないでしょうか。

まとめ

トレードの目的は利益を上げることである以上、インジケーターは極論使い方さえマスターしてしまえば問題ないとも言えます。

しかし、その指標の算出方法を理解し、特性に納得していれば的確に活用することができます。

その上で、今回のRSIの使用方法である、

・トレンドの継続を示す50%という水準

・トレンドの「勢い」の衰えを示すダイバージェンス

・トレンドラインブレイク

というポイントをトレードに活用してもらえたらと思います。

それでは今回は以上です。

ありがとうございました。

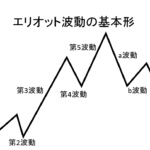

エリオット波動におけるRSIの使い方に興味のある方はこちらもどうぞ↓↓↓