今回は、ボリンジャーバンドについて解説していきます。

・ボリンジャーバンドって何?

・ボリンジャーバンドを使ったトレード方法が知りたい

・ダマシを回避する方法を知りたい

これらの疑問に答えていきます。

ボリンジャーバンドは、ビジュアル的にもわりやすい一方で、使いこなすには少しコツがあります。

今回は、その辺まで含めて説明していきます。

目次

ボリンジャーバンドとは?

ボリンジャーバンドは、1980年頃にジョン・ボリンジャーによって、移動平均線に統計学を加えて考案されたテクニカル指標です。

このボリンジャーバンドは、FXのインジケーターの中でも定番の一つなので、

FXの学習を普通に進めていけば、名前くらい聞いたことがある人がほとんどだと思います。

少しだけ難しい話になりますが、ボリンジャーバンドは、統計学の標準偏差と正規分布の考えに基づいています。

標準偏差とは、ある期間の価格が平均値からどれくらいばらついているのか、分散しているのかを求めたものになります。

一般的に標準偏差のことを「σ(シグマ)」と呼びます。

よく±1σや±2σといった言い方をします。

また、正規分布とは、統計の基本となる最も重要な確率分布のことです。

何言ってるかわからないですよね...(汗)

具体的に説明すると、統計学の正規分布の理論では、

平均値±1σに収まる確率は68.26%

平均値±2σに収まる確率は95.44%

平均値±3σに収まる確率は99.73%

と一般的に言われています。

つまりこの考え方に基づくと、

「統計学的にボリンジャーバンドの±2σを超える確率は4%しかないから、いずれ価格は平均値に戻るだろう」

というような判断ができるということです。

このような理屈の大枠を理解した上で、ボリンジャーバンドを使用するにあたり、注目するポイントは2つあります。

①現在の価格がボリンジャーバンドに対して、どの位置に存在しているか

②ボリンジャーバンドの広がり方

次に、この観点から説明をしていきます。

ボリンジャーバンドの3つの動き

ボリンジャーバンドには、特徴的な動きが3つあります。

・スクイーズ

・エクスパンション

・バンドウォーク

これらの動きの特徴を理解することが、ボリンジャーバンドを使いこなす基礎になってきます。

スクイーズ

スクイーズとは、搾る・押しつぶすという意味で、ボリンジャーバンドが搾られたチャートの状態をいいます。

スクイーズの状態だと、ボラティリティが小さくなり、レートの動きが非常に小さいため、トレードしにくい相場と言えます。

スクイーズが発生している相場自体では、トレードを避けた方が無難ですが、

この状態が長く続くほど、相場にエネルギーが貯まった状態となるため、その後にトレンドが発生しやすくなります。

つまり、スクイーズはトレンド発生のサインとも言えるかもしれません。

エクスパンション

エクスパンションは、スクイーズの後によく見られる状態で、バンドの両端が大きく開くことを意味します。

エクスパンションは、トレンドに勢いが出たときに見られる形状で、価格が大きく上下に動くので、トレードチャンスになってきます。

この際、値動きと逆側のバンドも同時に開くのがエクスパンションの特徴なので、値動き側だけ開いてる場合には注意が必要です。

値動き側しか開いていない場合は、価格が上下しやすく、トレードしにくい相場になることが多いです。

つまり、値動きと逆側のバンドが開いているかがポイントになってきます。

バンドウォーク

バンドウォークは、エクステンションの後、開いたボリンジャーバンドの縁に沿ってレートが推移する状態のことです。

上位足でバンドウォークが発生しているときは、下位足できれいなトレンドが発生していることが多く、トレードしやすい状態と言えます。

一方で、エクステンションしていない状態で、バンドウォークする場合も存在します。

このような場合には、価格が上下に大きく動きがちで、トレードしにくい相場であることが多いです。

ボリンジャーバンドの使い方

ボリンジャーバンドの開発者である、ボリンジャー自身は、これを順張りのテクニカル指標として使っていたようですが、

現在では逆張りの指標として使っているトレーダーの方が多いのではないでしょうか。

ですが、どちらの使い方も理解した上で、一つのアイデアとして知っておくことは有益だと思います。

順張り

順張りの使い方としては、エクスパンションとバンドウォークを利用した使い方が基本になってきます。

例えば、順張りでのエントリータイミングとしては、

±2σを抜けたところ(より絞るなら±3σ)が考えられます。

この際、水平ラインやトレンドラインなどのラインブレイクと併せて使うと精度が高まります。

エクスパンションして、バンドウォークしている間は保有し、具体的な決済タイミングとしては、順番に

①値動きと逆方向のバンドが閉じたとき

②値動きと同方向のバンドが閉じたとき

などが考えられます。

逆張り

逆張りは、バンド内で価格が収まる確率が高いことを利用した方法になります。

こちらはよりシンプルで、±2σや±3σにタッチしたらエントリーします。

バンドウォークを回避するなら、タッチ後、反発を確認してエントリーするのがおススメです。

また、より精度を高めるなら、エクスパンションが発生していない相場、つまりレンジ相場でバンドの反発を利用した逆張りが有効です。

決済タイミングは、真ん中のラインや反対側のバンドにタッチしたタイミングなどになってきます。

逆張り(応用編)

上で紹介したのは、いわばレンジ相場における逆張り的な使用法ですが、

トレンド相場におけるボリンジャーバンドを使った逆張りのアイデアも紹介します。

それは、上位足のトレンド相場において、押し目や戻しをつけるタイミングで、短期足でボリンジャーバンドを使って逆張りを仕掛ける方法です。

つまり、上位足において元々反発しそうなところで、

短期足のボリンジャーバンドでタイミング計って逆張りで仕掛けるというイメージです。

簡単に言うとマルチタイムフレームの考え方を取り入れて、

タイミングは逆張りで図りつつも、順張りの波に乗ったトレードができます。

マルチタイムフレーム分析については、こちらの記事も参考にどうぞ。

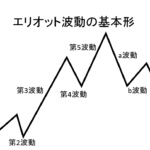

参考≫フラクタル構造を利用したエリオット波動トレード(損小利大の絶対条件)

まとめ

ボリンジャーバンドって、シンプルでありながら結構使いこなすのが難しいです。

ボリンジャーバンドは、使えないっていう人も多いですからね(汗)

開発者であるボリンジャー自身は、破産しているなんていう、笑えない冗談もまことしやかに言われていますし…。

ただ、これが真実かどうかはともかく、一つのインジケーターを過信し過ぎることは危険です。

あくまで、インジケーターはトレードの補助として、他の要素も加味しながらトレードすることをおススメします。

ちなみ逆張り(応用編)の使い方でも紹介したやり方は、こちらの教材でロジックとして詳しく学ぶことができます。

私自身は、現在エリオット波動でトレードしていますが、それ以前はこの逆張りロジックを使って利益を上げていました。

より正確に言うと、この逆張りロジックにはエリオット波動の考え方が裏側にあり、

そのエリオット波動を学んだことで、ボリンジャーバンドが必要なくなったという状況です。

なので、いきなりエリオット波動を学ぶのはハードルが高いという方や、

相場の本質に基づいたロジックを学びたいという方にはおススメの教材となっています。

それでは今回は以上です。

ありがとうございました。